¿Cómo Navegar este website?

La herida profunda en los territorios

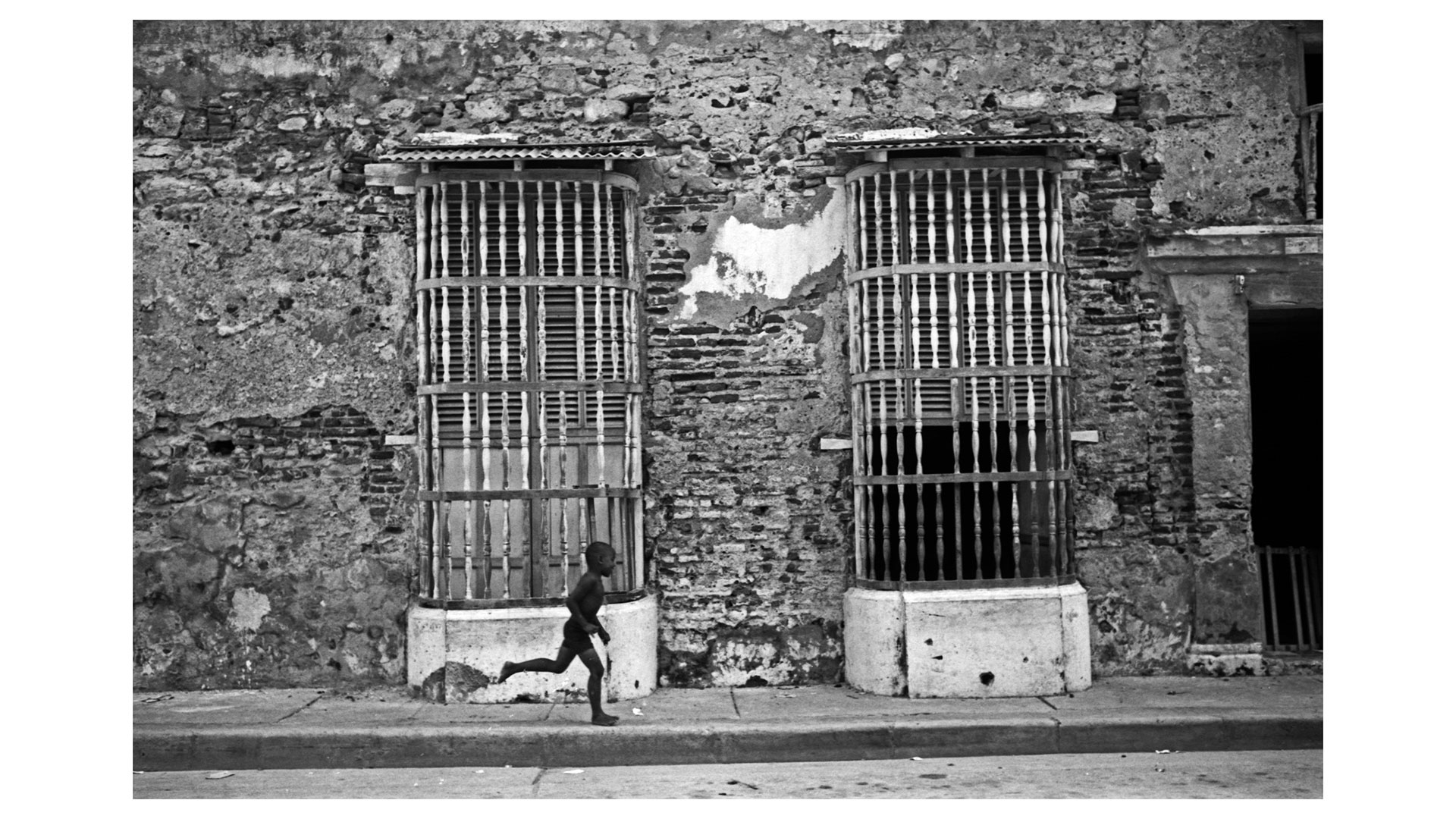

Foto: Banco de la República

Los relatos territoriales del conflicto hacen visible la dimensión del daño causado por la guerra en las vidas individuales, las familias, las comunidades y los territorios. Permiten ver que las víctimas fueron especialmente los sectores económica y socialmente más vulnerables, que han vivido violencias de largo plazo y diferentes tipos de violaciones a sus derechos. También visibilizan las fuertes repercusiones colectivas representadas en el miedo, la rabia, la desconfianza, entre otros efectos. La guerra ha afectado al menos a tres generaciones de colombianos y colombianas y ha desprotegido a millones de personas en sus territorios. El impacto a Colombia es masivo, intolerable e insoportable.

Como resultado de ello, muchas familias y comunidades han vivido durante décadas atrapadas en el miedo de hablar, de sufrir más violencia por denunciar, del señalamiento social y político, de la criminalización, de no tener respuestas sociales o del Estado, de ser señalados como “sapos” o colaboradores de unos o de otros. Miedo que obra como agente de control de los movimientos y reivindicaciones sociales y que contribuye a invisibilizar las violaciones de los derechos humanos. Además del miedo, la guerra también ha producido odio, deseos de venganza, señalamientos y deshumanización, factores que en conjunto han lesionado la vida comunitaria y la confianza entre prójimos. Estos impactos se reproducen porque la herida no ha podido sanarse. Con la guerra ha prevalecido la costumbre del negacionismo, mientras las incesantes pérdidas de vidas, de vínculos y de redes sociales, de liderazgos claves siguen generando continuos procesos de duelo colectivo, muchas veces sin cierres porque no ha habido tiempo suficiente –o el contexto no lo permitió– para tramitar el dolor, encontrar justicia y reconciliarse. Reconocer esa herida que todos y todas tenemos, llorar juntos el dolor que ella ha conllevado, aunque no hayamos vivido directamente la violencia, y hacer lo necesario para sanarla hasta que cicatrice es la primera tarea que tenemos como sociedad. Es una tarea que por supuesto implica parar la violencia que continúa en varios territorios del país.

Los relatos territoriales del conflicto también presentan el valor de incontables colombianos y colombianas que, con diversas formas de resistencia, enfrentaron la guerra y encontraron maneras para permanecer en sus territorios, rehacer sus vidas e imaginar el porvenir. Presentan una sociedad civil que se mantiene activa, con significativos aportes y experiencias para la construcción de la paz. La lucha por la vida, la dignidad humana y la paz ha prevalecido desde la organización social, la valentía y la resistencia. Se trata de un muro de contención erigido por muchos esfuerzos individuales y colectivos para que la tragedia del conflicto no fuera peor. Esa energía de los colectivos en las comunidades, las veredas, las agrupaciones de víctimas, las organizaciones sociales, los pueblos étnicos, las mujeres, la población LGTBI, los campesinos, los defensores de derechos humanos, la Iglesia, entre muchas otras fuerzas de resistencia, ha promovido transformaciones positivas en medio de la confrontación, que han permitido que los derechos humanos y la paz tengan una defensa sólida desde la sociedad civil incluso en el fragor de la guerra. Agendas políticas y sociales que se potencian en determinados momentos de la historia, en las negociaciones de paz o en las manifestaciones de las organizaciones no violentas. Es la dignidad y la valentía que impidieron que Colombia fuera arrasada por los violadores de derechos humanos.

(Limitaciones del sistema democrático). Fotografía, marzo de 1998. Archivo Banco de la República

Los relatos territoriales permiten ver que el Estado y la democracia se construyeron en medio de la guerra. Quizá por eso el modo de vivir en guerra está arraigado en la sociedad y en las instituciones, muchas de las cuales fueron moldeadas por la lógica amigo-enemigo. El origen y el desarrollo de la guerra estuvieron marcados por las disputas por el control del poder político y del Estado, así como por el control de territorios estratégicos. En principio fue una disputa entre las élites políticas y económicas en el poder y las izquierdas radicalizadas que se armaron. En el marco de la guerra fría, ambos sectores se enfrentaron, unos para hacer la revolución y los otros para mantener el statu quo.

Al ser una disputa política entre adversarios, convertidos en enemigos, la guerra involucró a diversos sectores de la sociedad. La combinación de armas y política está presente en el régimen político de Colombia desde hace casi un siglo. Ese uso de la violencia política fue motivo de la guerra y explica su continuación. Por eso es fundamental, para consolidar la transición hacia la paz, sacar las armas de la política y permitir el debate ideológico y la confrontación de propuestas gubernamentales, así como el fortalecimiento de las instituciones.

La guerra contribuyó al cierre democrático y en general reversó los logros reformistas, entre ellos las propuestas de reforma agraria o los avances en la descentralización, mientras la paz abrió la posibilidad de acuerdos y reformas incluyentes. Paulatinamente, el país ha ido construyendo instituciones y costumbres democráticas, aunque falta mucho para estar al nivel de una verdadera sociedad libre, fraterna e igualitaria como se pregona desde el ideal del Estado moderno. La paz es un requisito para que la democracia sea plena. La paz grande implica la paz política, ya no solo entre ejércitos combatientes, sino entre colombianos. La paz política implica instituciones para todos, y no para unos pocos, transparencia, libertades y acuerdos sobre lo fundamental.

«El ejército ocupó a Marquetalia: cayó ayer el centro de “Tirofijo”». El Espectador, vol. 37, 11 de junio de 1984, p. 28.

Las guerrillas fueron la expresión armada de sectores políticos de la izquierda que buscaban cambiar el sistema y el Estado de manera radical mediante la revolución. Su percepción en los años 60 y 70 era que el sistema estaba cerrado y que las armas eran la vía para abrirlo. Sin embargo, ni era un sistema cerrado como el de las dictaduras del cono sur, ni con la guerra lograron abrirlo, sino más bien lograron ahondar la respuesta ya de por sí violenta del régimen político a las demandas de democracia e igualdad social.

Las guerrillas obtuvieron un lugar en el sistema político al hacer la paz. Esta paz se hizo en medio de la reacción violenta de élites contra sus agendas de cambio y contra ellos mismos. Sin embargo, cuando las guerrillas persistieron en la guerra, lo hicieron apoyadas en grandes flujos de dinero provenientes de rentas ilícitas que significaron una triple perversión: lo militar se antepuso a lo político (los frentes con más recursos mandan); la disputa de rentas orientó las dinámicas de guerra; y los valores y doctrinas se modificaron. Se puede decir que la guerra misma, su insistencia en ella y los métodos usados destruyeron el ideario revolucionario. La guerra insurgente no produjo los cambios que buscaba; por el contrario, dañó todo lo que tocó. Por eso la guerra no es el camino.

El modelo de seguridad terminó siendo útil a los intereses de sectores políticos y sectores de las élites económicas en la guerra. La autonomía relativa que se les entregó a los militares durante el Frente Nacional los convirtió en un poder específico y temido, con capacidad para oponerse a decisiones políticas en favor de la paz, impedir las propuestas de reforma al modelo de seguridad y mantener niveles altos de impunidad.

En Colombia se implementó un modelo de seguridad centrado en el control de la población y los territorios, entendiendo estos como base del proyecto revolucionario, y en consecuencia se privilegiaron las armas a la participación, a la garantía de derechos y a la democracia. Fue otro factor de persistencia del conflicto. En ese modelo de seguridad, sectores de la población son identificados por el Estado como base social de la guerrilla y como parte del enemigo de la guerra. Esto sucede como correlato del proyecto insurgente que busca conquistar o cooptar la población civil y sus organizaciones como parte de la estrategia para la insurrección popular. En ese contexto, la estrategia fundamental de la seguridad para el control de las poblaciones y territorios es “buscar y destruir”; buscar enemigos entre la ciudadanía y la población civil y destruir los vínculos entre estos y las guerrillas. Es una lógica en la que se busca subordinar a la población a la dinámica de la guerra, en la que con frecuencia el objetivo de vencer a los enemigos reales o imaginarios se pone por encima de la protección de la población. Las fricciones que producen los procesos de acumulación y la distribución del poder en la sociedad influyen también en la definición de los sujetos y proyectos políticos y económicos de protección de la seguridad, así como de los sectores de población considerados “enemigos del desarrollo” y de la seguridad. Esta lógica de seguridad no solo dificulta el principio de distinción y promueve la violación de los derechos humanos y las infracciones al DIH, sino que además le asigna carácter de orden público a las luchas y protestas sociales e identifica como enemiga la oposición política, afectando el funcionamiento de la democracia. Así, en medio de la guerra, de la que participó el Estado, sectores de la ciudadanía se asimilan a los bandos en guerra; por lo que la seguridad funciona para unos ciudadanos y sus intereses, mientras otros sectores de la ciudadanía no solo son excluidos de la seguridad, sino que han sido víctimas de la misma.

Grajales, José F.-Autor/a Valencia, et al. Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I). Editorial Kavilando, 2016.

A ese modelo de seguridad se ha articulado el paramilitarismo, que ha estado vinculado históricamente con decisiones de gobierno e instituciones del Estado ancladas en la tendencia estatal a la delegación de la seguridad pública, de la coerción y las armas en agencias y grupos de civiles encargados de proporcionar seguridad de manera privada bajo el objetivo de la seguridad y la defensa nacionales. Hemos comprendido que el paramilitarismo no ha sido solo un actor armado, entendido como ejércitos privados con estrategias de terror contra la población civil. Ha sido más un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados a través del uso del terror y la violencia, y también a través de mecanismos de legitimación, establecimiento de normas y reglas. Se trata de una estrategia armada y paraestatal, defensiva y ofensiva, con diversas expresiones regionales y cambios en el tiempo, que se ha consolidado a partir de una coalición de sectores de la fuerza pública, poderes e intereses económicos y políticos y grupos narcotraficantes, que convergen en el propósito contrainsurgente, el cual no solo incluye acciones contra la guerrilla, sino también contra la población civil que se considera su apoyo. Las motivaciones de los actores que han confluido en el paramilitarismo han sido cambiantes y van desde la voluntad de participación hasta la coacción para tener apoyo y desde la protección de sus propiedades hasta la acumulación de nuevos intereses como tierras o poder. Sin embargo, los siguientes intereses han sido claros impulsos al paramilitarismo: la defensa del statu quo a través del mantenimiento de privilegios económicos, políticos y sociales; la protección del patrimonio y la ampliación de la propiedad privada y la renta a través del acaparamiento de tierras; la consolidación del control territorial por medio del exterminio de grupos armados rivales y la imposición de formas violentas de control social; la usurpación de recursos económicos de la contratación pública, de las economías extractivas, de las tierras o del narcotráfico; el exterminio de rivales políticos, así como la cooptación de instituciones estatales y del sistema político y electoral.

Durante décadas ha predominado la negación del fenómeno por parte de las Fuerzas Militares, así como su minimización o justificación en la lucha contrainsurgente, lo que contribuyó a su expansión y fortalecimiento. Sin reconocimiento de estos hechos y la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos para el desmantelamiento de los profundos entramados y alianzas que lo constituyen, más allá de las estructuras armadas, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia. Construir la paz en el país incluye diseñar un modelo de seguridad para la paz, desde un enfoque comprehensivo, centrado en la salvaguarda del ser humano, que se oriente a la protección de todas las personas y comunidades, sin discriminación alguna, que reconozca y fomente el pluralismo, la participación y el diálogo social e institucional. Un modelo de seguridad civilista y que garantice el monopolio de la fuerza legítima en el Estado. Un modelo que entienda que la seguridad no es únicamente la protección de los límites territoriales o la seguridad del Estado a través del uso de las armas, sino que se construye con la presencia integral del Estado en los territorios y combatiendo la desigualdad socioeconómica, la carencia de servicios de salud suficientes y de calidad, la inseguridad alimentaria y el hambre, los riesgos ambientales, la exclusión política y la inseguridad personal y de las comunidades.

(Civismo en Marcha de Pablo Escobar). Fotografía, 1979. Archivo Banco de la República

Entender que la guerra en Colombia se ha desarrollado y persistido por los tejidos de alianzas, pactos, convivencias, disputas y tensiones entre los actores armados y diferentes sectores del Estado y la sociedad requiere adentrarnos en la relación entre el conflicto armado y el narcotráfico. En Colombia el narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína o marihuana deben verse como protagonistas del propio conflicto armado y como un factor de persistencia del mismo..

La vinculación entre el poder político y la violencia, y los entramados que durante la guerra conectaron actores legales e ilegales, han producido una democracia violenta. La disputa por el poder político se ha desarrollado más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario que desde el diálogo constructivo. La violencia ha sido un recurso utilizado desde la derecha y la izquierda para suprimir a los competidores. La guerra, con sus silencios, con sus estigmas, con sus mentiras, erosionó el clima de la controversia pública, al punto de confundir al contradictor ideológico o político con un enemigo. Muchos líderes murieron acribillados por su pensamiento o tuvieron que salir al exilio para proteger sus más básicas libertades políticas.

Entender los enquistes del poder político, los modelos de acumulación legal e ilegal y los actores del conflicto armado facilita la comprensión de la oprobiosa impunidad que ha cubierto a los poderosos y a quienes han sido decisores durante la guerra. El déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a violaciones producidas contra millones de víctimas, constituye un factor de persistencia del conflicto armado. La impunidad aumenta la repetición de la violencia y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas, transmitiendo un mensaje de permisividad de la violencia. La negación del derecho a la justicia degenera en desconfianza hacia el Estado y también, de algún modo, en desesperanza sobre las posibilidades de los habitantes de ser respetados como ciudadanos. La impunidad se teje a lo largo de los años a través de diferentes factores: la baja respuesta institucional por la falta de acceso a la justicia en los territorios y muchas veces por la ausencia de empatía hacia las víctimas; una fuerte burocratización de la justicia; la creación de mecanismos de justicia de excepción, que se plantearon como respuesta a la violencia y generaron sin embargo nuevas violaciones de derechos humanos; el ataque a jueces, magistrados y defensores de derechos humanos por parte de distintos grupos armados, y la corrupción y cooptación de las instituciones para evitar investigaciones, especialmente contra autoridades o sectores con poder político o económico.

Además de hacer de nuestra democracia un régimen marcado por la violencia, la guerra transformó los territorios. Esa transformación ha sido el producto de múltiples formas de violencia, en especial el desplazamiento forzado y el despojo, que han modificado no solo la estructura de la propiedad de la tierra y el uso de los suelos, sino también las relaciones comunitarias, las dinámicas familiares, sociales y políticas de territorios rurales, y han acelerado el proceso de urbanización del país, profundizando las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven los barrios periféricos de las ciudades. Como producto de las violencias de larga duración que están impregnadas en nuestra cultura y nuestro régimen político, los territorios en Colombia nunca han tenido el mismo nivel de importancia. El modelo de ocupación e integración territorial que se desarrolló en el país dio lugar a una jerarquización y desigualdad entre las regiones, y condenó a los territorios ubicados en la periferia del centro político y del proyecto de Estado a enfrentar la presencia débil e inefectiva del Estado, fácilmente cooptada por intereses políticos legales o ilegales y los actores armados. Este modelo además dejó a gran parte de las poblaciones de estos territorios por fuera de los procesos de producción y acumulación de riqueza, y los arrojó, tanto en las zonas rurales como urbanas, a la informalidad y/o a integrarse a las economías ilegalizadas, como mecanismo de sobrevivencia y ascenso social.

La guerra profundizó esta situación de desigualdad. El dominio de los actores armados en los territorios desprotegidos no solo hizo posible la desproporcionalidad de la violencia y sus impactos en las poblaciones étnicas y campesinas o en los habitantes de los barrios pobres de las ciudades, sino que también promovió el acaparamiento improductivo de las mejores tierras por parte de las familias dominantes de las regiones fértiles, y facilitó que estas hayan podido mantener posiciones de privilegio político y económico sin reinvertir el capital en los territorios que generan esa riqueza, ni fomentar la inclusión de distintos actores en el mercado. Esta acumulación de tierra y el carácter rentista, inherente al cuasi monopolio de la tierra, frena el desarrollo productivo, no genera empleo formal suficiente y desplaza al campesinado de los suelos productivos, excluyéndolos de los circuitos de producción de riqueza y bienestar, y haciéndolos vulnerables a la violencia. El resultado de todo ello es un patrón de ocupación, distribución y uso del territorio que se caracteriza por el aprovechamiento insuficiente del potencial agrícola, cuya área podría triplicar la usada actualmente en agricultura; la imposición violenta de proyectos agroindustriales y minero-energéticos; y el desplazamiento del campesinado y las poblaciones étnicas, ya a las áreas marginales de las ciudades, ya a tierras pendientes de laderas de montañas, ya a bosques tropicales cálidos de colonización de frontera, cuyos costos ambientales superan con mucho los escasos beneficios de subsistencia que se obtienen en la producción en estos suelos frágiles y pobres.

La relación entre desigualdad territorial y guerra constituye un círculo vicioso: la desprotección y desigualdad promueven la violencia, y la violencia profundiza la desprotección y la desigualdad. La guerra ha hecho inalcanzable el goce y disfrute efectivo de los derechos reconocidos para las comunidades étnicas y ha impedido la protección y desarrollo de la economía y proyecto político del campesinado. La fuerza transformadora de los sujetos étnicos y campesinos se enfrentó a los intereses políticos y de los capitales privados legales e ilegales, que, haciendo uso de la violencia, desconocieron los derechos adquiridos por las comunidades y poblaciones, y los empujaron a la exclusión y la pobreza. La manera de transformar este proceso de retroalimentación mutua entre desprotección y violencia es crear un modelo de ordenamiento territorial participativo que ponga en diálogo –en igualdad de condiciones– a los diferentes actores territoriales. Es el momento de democratizar y hacer realmente participativa la toma de decisiones sobre el uso de los suelos del país, y consolidar un modelo de desarrollo y de ordenamiento territorial para la paz que garantice la inclusión política y productiva de campesinos y pueblos étnicos, una mayor equidad en la distribución de la tierra, la articulación de ciudades y zonas rurales, la presencia integral del Estado en los territorios históricamente excluidos, y el buen vivir, en mayor armonía con la naturaleza.

Comprendimos que el primero de los factores que explica la emergencia y persistencia del conflicto armado es la herencia cultural excluyente del otro, de los pueblos étnicos, del campesinado pobre, del disidente y del contrario, que media en la justificación de la violencia contra determinadas poblaciones o territorios, y marca con violencia las relaciones políticas, sociales y económicas. Cuando una sociedad renuncia al esfuerzo de comprensión de la inteligencia y la sensibilidad que nos enseña el otro, se vuelve acrítica, pierde la capacidad de distinguir entre los valores que nos hacen crecer como seres humanos y los antivalores que nos destruyen a nosotros mismos. Los discursos, valores, ideas, imaginarios y prejuicios que alimentan esos rasgos de la cultura pueden rastrearse desde antes de la formación del Estado nacional y son anteriores al conflicto armado. Desde la Conquista han existido estrategias simbólicas para mostrar como justa, conveniente o necesaria la violencia contra diferentes poblaciones. Además, estas lógicas culturales excluyentes y discriminatorias han hecho parte del proceso de construcción del Estado y de la sociedad a través de un sistema de jerarquías, ubicando a estas poblaciones en lugares de subordinación. Los pueblos étnicos, las mujeres, la población LGTB, y los campesinos y pobladores rurales pobres han sido las principales víctimas de estas violencias. Esas exclusiones en tanto se tradujeron en desprotección del Estado no solo pusieron a estas poblaciones y territorios en situación de mayor vulnerabilidad al impacto de la guerra, sino que también marcaron la desproporcionalidad de la violencia del conflicto armado contra ellas, pues los actores armados reprodujeron estos rasgos culturales en sus prácticas.

Estos rasgos culturales se reproducen también en nuestras relaciones políticas. Los discursos de los partidos tradicionales que llevaron a La Violencia de los años cincuenta marcaron una manera de convertir los sujetos de la oposición política en enemigos de la nación e incluso de la moral. El desprecio por el otro también ha marcado las relaciones económicas que promueven modelos de acumulación de riqueza que dejan a una parte importante de la población en condiciones de pobreza, y arrasan con la naturaleza sin medida. Esas lógicas culturales hacen difícil reconocer el dolor de los otros y la necesidad de la paz para todos, la cual no ha sido una urgencia ni una prioridad nacional.

Como estos rasgos culturales han promovido durante nuestra historia la violencia, la Comisión de la Verdad insiste en hacer visibles estos asuntos de la cultura que operan sobre cada uno de nosotros y sobre el conjunto de la sociedad, pues los valores y comportamientos son centrales en la transformación de la cultura. Debemos recurrir a otros valores culturales que también tenemos y de los que hemos sido testigos también en el recorrido por el país. La solidaridad de las mujeres que se acompañan en la búsqueda de sus hijos desaparecidos; la entereza de los jueces que prefirieron exiliarse antes que traicionar el deber de buscar justicia; la abnegación de los defensores de derechos humanos que entregaron su vida por defender la vida de otros; la sensibilidad de las víctimas que han encontrado en su corazón el llamado de la reconciliación; la responsabilidad de los políticos que han luchado en el Congreso o en el Gobierno por hacer las transformaciones que necesita el país; la rectitud de los empresarios que rechazaron el paramilitarismo aunque parecía la solución fácil; la grandeza, en fin, de todos los que han tenido la disposición de emprender encuentros con otros que piensan distinto. En ellos y en muchos otros, que han privilegiado la vida, la dignidad y la convivencia pacífica, podemos inspirarnos como sociedad.